・風邪に使う漢方薬やツボを教えていただけませんか

・めまいや耳鳴りに効果的な漢方薬やツボはないですか

・頭痛に効く漢方薬やツボは何ですか

という質問をよく受けます。

この質問は実は一番答えにくい質問であることをご存知でしょうか。

なぜなら、

『めまい・耳鳴り』『感冒』『頭痛』などの一つの病名や症状に対して、

複数の治療方法があるので、どれを選択するかはその日の状況が変わってしまう為です。

東洋医学を学んでいる人なら一度は聞いたことがあるか、と思いますが、

これを『同病異治(どうびょういち)』と呼びます。

『同病異治(どうびょういち)』とは、

”同じ病(やまい)であっても時と場合によっては異なる治療を施す”

という考え方です。

東洋医学を初めて勉強する人にとっては『同病異治(どうびょういち)』

という言葉は聞き慣れない言葉かも知れません。

そこで今日は”外来種のザリガニと日本の生態系”を例にして

・同病異治(どうびょういち)という自然に沿った治療の意味

について説明させていただきます。

今現在、

・東洋医学に興味のある方

・これから東洋医学を使って治療家を目指している方

・当店での治療のサポートを考えている方

は是非最後までご覧ください。

〜〜〜〜〜目次〜〜〜〜〜

1、外来種・ザリガニの初期対策

2、増え過ぎてしまった外来種・ザリガニの対処方法

3、人間という生態系への感染の対処方法

4、まとめ)同じ病気であっても使う漢方薬やツボがコロコロ変わってしまう理由

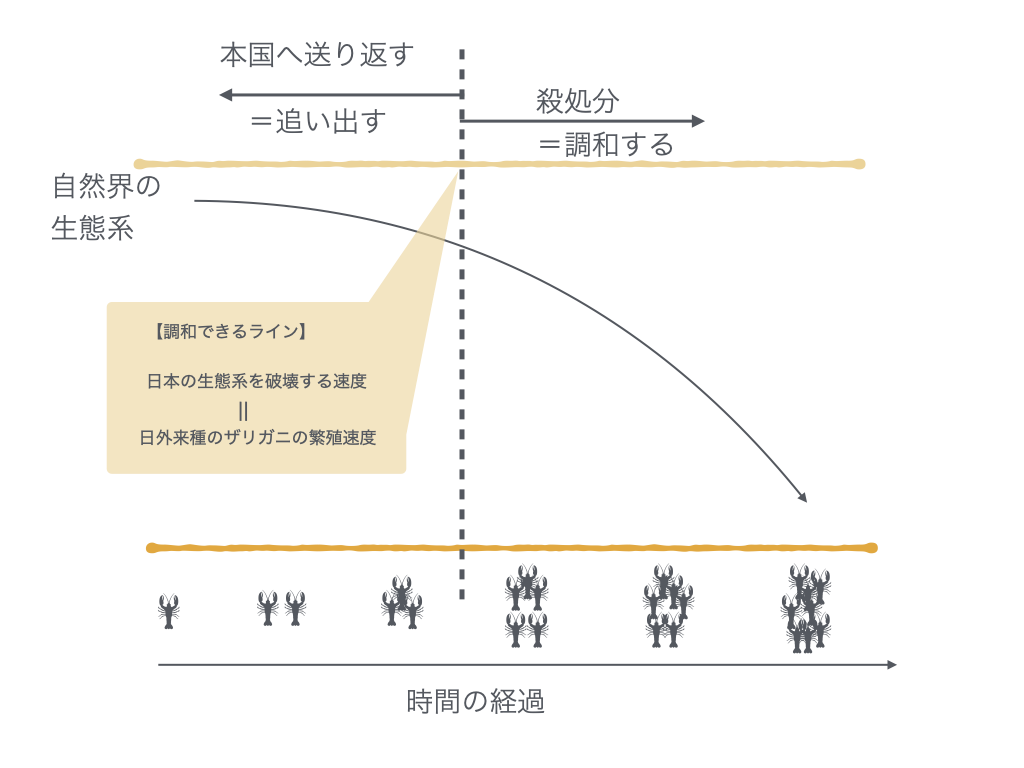

1、外来種・ザリガニの初期対策

日本の河原には海外から人為的に持ち込まれたザリガニが生息しています。

この外来種のザリガニは日本の生態系を大きく変化させている事はご存知かと思います。

その多くのザリガニはもともとペットとして飼われていたのがほとんどです。

これらのザリガニの対策はどのようにしたらいいでしょうか。

もちろん人為的に持ち込まれたものが大半なので、人間が責任を持って本国に送り返してあげるのが本筋なのでしょう。

ザリガニ自身も生まれ育った環境で慣れ親しんだ場所が一番です。

外来種のザリガニが大切な命を繋ぐことを考えると、日本で繁殖するよりも仲間がたくさんいる本国に送り届けてあげる事は、

外来種のザリガニにとっても

日本古来のザリガニにとっても

大きなメリットであり、重要なことなのではないでしょうか。

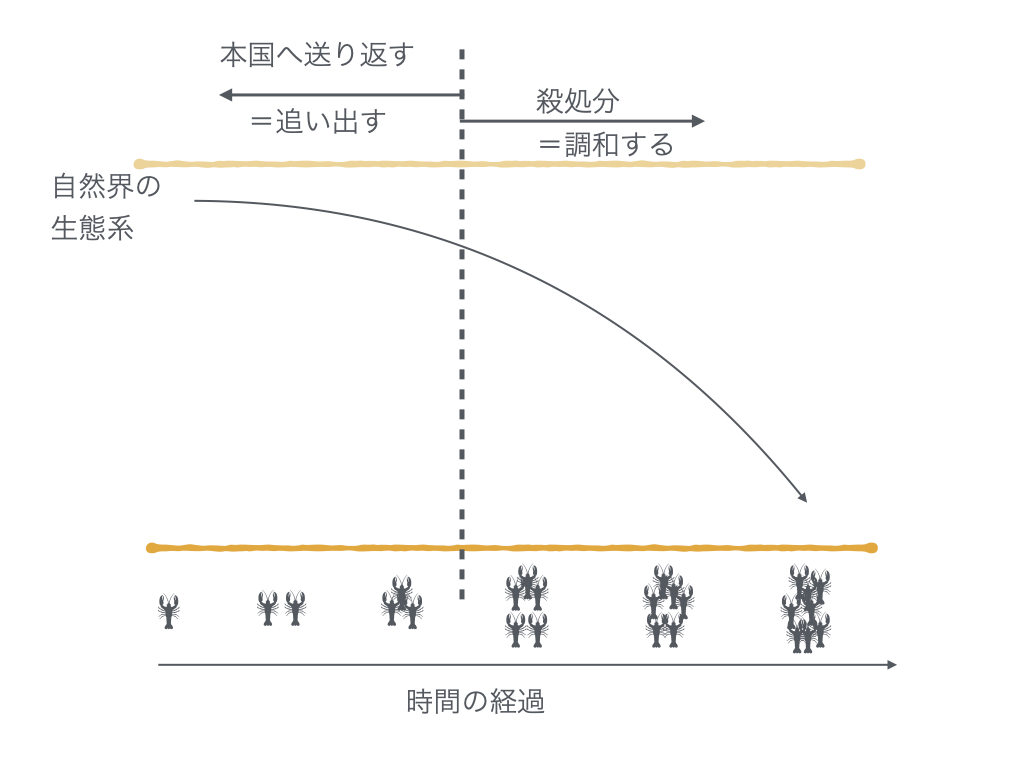

したがって、外来種・ザリガニの初期対策としては、

・本国へ送り返す=日本から追い出す

という対処が適切かつ自然に沿った対処になります。

ですが、この外来種のザリガニが増え過ぎてしまった場合ははいかがでしょうか。

2、増え過ぎてしまった外来種・ザリガニの対処方法

初めのうちは数匹しかいませんので、対処としては『本国へ送り返す』事は可能です。

ですが、今にも日本の生態系を脅かす状態まで外来種のザリガニが繁殖してしまった場合はどうでしょうか。

この場合は、日本の生態系を優先させて外来種を殺処分させないといけません。

なぜなら生態系を一度壊してしまうと、それを作り上げるのはとてつもない年月がかかるからです。

したがって、”調和を乱す域”を超えて繁殖してしまった場合は、

外来種のザリガニを本国へ送り返すというのんびりとした対処では

日本の生態系の破壊する速度に追いつかなくなってしまいます。

そのため”外来種のザリガニの殺処分”をして、

日本の生態系の破壊を食い止めることが優先されるため対処が変わってきます。

まとめると、

・”調和できるライン”を境に外来種のザリガニの対処方法が変わります

その”調和できるライン”とは、

・日本の生態系を破壊する速度=外来種のザリガニの繁殖速度

というラインです。

そのラインを境に

・本国へ送り返す=日本から追い出す

・調和を乱さないラインまで殺処分する

という対処に分けられます。

これが『同病異治(どうびょういち)』です。

・同じ病気(=外来種のザリガニの繁殖)であっても時間の経過度合いによって異なる治療を施す

ということを意味しています。

では、人間の生態系ではどうでしょうか。

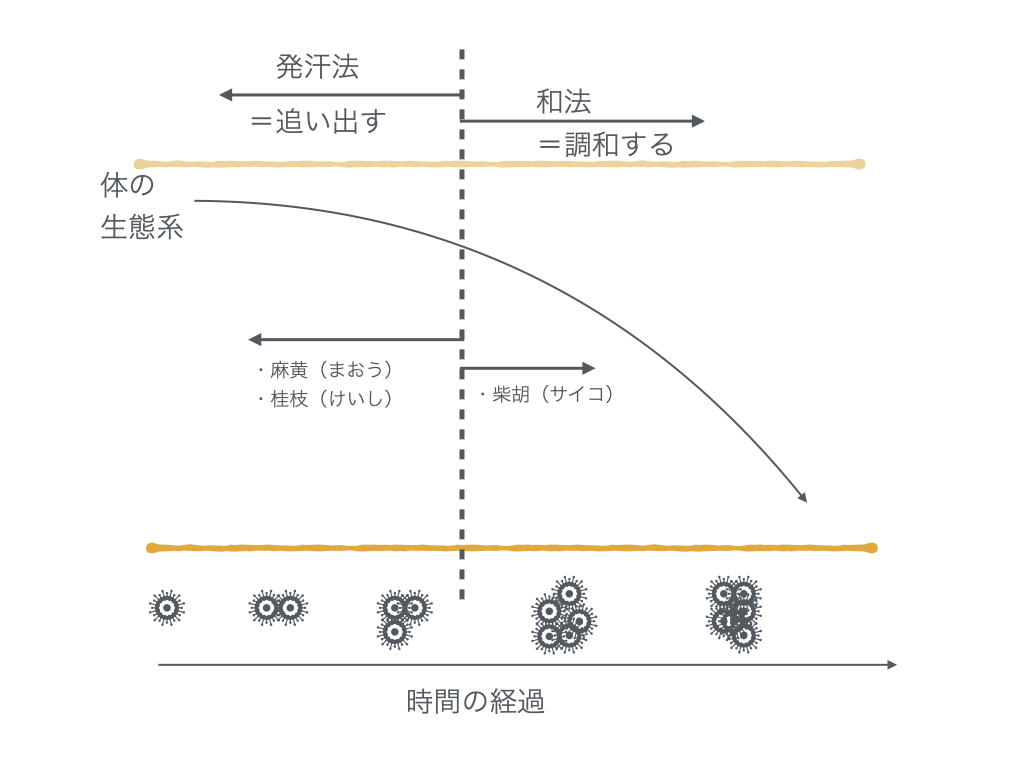

3、人間という生態系への感染の対処方法

人間の体にも生態系があることをご存知でしょうか。

内臓や皮膚粘膜、血管内にも多くの細菌が生息して我々人間はその微生物によって生かされています。

この多くの微生物達は絶妙なバランスでその生態系を作り上げています。

その生態系に細菌やウィルスが侵入してきた感染症を例に『同病異治(どうびょういち)』を考えてみましょう。

外来種のザリガニと同じように生態系を脅かすラインの前後でその対処(=治療法)は変わるのでしょうか。

結論から言いますと、

①発汗法(はっかんほう):生態系を脅かすラインの手前の治療方法

②和法(わほう) :生態系を脅かすラインを超えた場合の治療方法

という治療に分けられます

発汗法とは、宿主に汗をかかせることで侵入してきたウィルスや細菌を体外へ排泄させる治療技術です。

その治療には、麻黄(まおう)や桂枝(けいし)といった生薬が中心に使われます。

和法とは、宿主の生態系の調和を乱さない程度にウィルスや細菌を免疫力で抑えていく治療技術です。

その治療には柴胡(サイコ)という生薬が中心に使われます。

つまり、人間に起こる感染症においても

・人体の生態系が”調和できるライン”を境に対処の方法が変わる

という事になります。

そのラインを境に

・発汗という自然の摂理を利用して感染主を体外へ追い出す治療技術

・自然免疫のパワーを高めて調和を乱さないラインまで感染主を殺処分する治療技術

という対処に分けます。

これが『同病異治(どうびょういち)』です。

・同じ病気(=感染症)であっても病気の進行度合いによって異なる治療を施す

ということを意味しています。

ここのポイントは”病気の進行度合い”です。

僕ら治療家はこの”病気の進行度合い”を見極めて、それに適切な治療を施しています。

4、まとめ)同じ病気であっても使う漢方薬やツボがコロコロ変わってしまう理由

『めまい・耳鳴り』『感冒』『頭痛』など、どの症状であっても日によって痛む場所や強さなどは刻々と変化します。

結果的にその刻々と変化する立ち位置によって、

治療の仕方を一つ一つをオーダーメイドする治療の方が効果が高い、

という先人達の経験則が一つの医学体系になっています。

患者様の状態に合わせて治療の仕方を一つ一つをオーダーメイドする治療することが、

東洋医学の本質の一つなのではないか、と我々は考えています。

無数のツボや漢方薬の中から1個だけを選択していくので、

その日によって”病気の進行度合い”によって漢方薬やツボがコロコロ変わっていきます。

逆に考えると時間とともに体は変化していくので、

扱う漢方薬もツボも変化していくことの方がむしろ自然の摂理のように感じてなりません・・・・。